Laut der PwC- Umfrage „PwC’s Global Investor Survey 2023“ beurteilen 94 % der Investoren die Glaubwürdigkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen skeptisch mit Blick auf nicht belegten Behauptungen. Dies basiert auf einer umfassenden Umfrage unter 345 Investoren und Analysten aus 30 Ländern und Regionen, von denen 65 % der Befragten in Unternehmen mit AuM von mehr als 1 Mrd. USD tätig sind. Dieses Ergebnis betont die Dringlichkeit, konsequent gegen Greenwashing vorzugehen, da diese Praxis das Vertrauen in die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit untergräbt.

Im folgenden Artikel befassen wir uns mit den Risiken und Folgen sowie Transparenzstrategien im Zusammenhang mit Greenwashing, insbesondere vor dem Hintergrund des Rechtsrahmens der Europäischen Union für nachhaltiges Finanzwesen.

Was ist „Greenwashing“ und warum ist es ein Problem für Immobilien?

Auf Veranlassung der Europäischen Kommission definierten die Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) Greenwashing als eine Praxis, bei der nachhaltigkeitsbezogene Aussagen, Erklärungen, Maßnahmen oder Mitteilungen das zugrundeliegende Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens, eines Finanzprodukts oder von Finanzdienstleistungen nicht klar und angemessen widerspiegeln. Einfach ausgedrückt: Portfolio-Greenwashing liegt vor, wenn Investmentmanager einen positiven Umwelteinfluss vorgeben, ohne die Fonds in einer Art und Weise zu verwalten, die einem solchen Einfluss entspricht.

Cherry-Picking, Auslassungen, sprachliche Unklarheiten, leere Versprechungen und die irreführende Verwendung der ESG-Terminologie sind weitverbreitete irreführende Merkmale. Selbst regulatorische Dokumente sind nicht immun gegen Greenwashing-Risiken, gleiches gilt für Label und freiwillige Berichterstattung. Greenwashing kann unbeabsichtigt sein und dennoch zur Verwirrung und potenziellen Fehlinformation der Investoren beitragen.

Mit Greenwashing kommt Greenhushing und Greenwishing

Als Einstieg in die Diskussion über verwandte Phänomene wollen wir die Konzepte des Greenhushing und Greenwishing untersuchen.

Einige Unternehmen greifen auf Greenhushing zurück, um Greenwashing zu vermeiden. Greenhushing ist das Zurückhalten von Informationen über den Fortschritt bei Nachhaltigkeitsinitiativen und langfristig keine tragfähige Lösung. Das Versäumnis, über diese Initiativen zu kommunizieren, ist eine verpasste Gelegenheit, langfristige Wertschöpfung und Risikominderung zu demonstrieren.

Greenwishing – auch bekannt als unbeabsichtigtes Greenwashing – liegt vor, wenn ein Unternehmen Nachhaltigkeitsziele erreichen will, aber nicht über die entsprechenden Mittel dafür verfügt. Getrieben von dem Drang, ambitionierte Nachhaltigkeitsziele festzulegen, verpflichten sich Unternehmen möglicherweise zu Zielen, die ihre Möglichkeiten übersteigen, sei es aufgrund finanzieller, technologischer oder organisatorischer Einschränkungen.

Die Folgen von Greenwashing

Ob beabsichtigt oder nicht: Die Folgen von Greenwashing können schwerwiegend sein. Greenwashing verfälscht relevante Informationen, die ein aktueller oder potenzieller Investor benötigt, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Es kann das Vertrauen der Investoren in den Markt für Produkte mit Nachhaltigkeitsbezug untergraben. Diese Praxis stellt daher eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem dar, da sie Verbraucher, Investoren und Marktteilnehmer in die Irre führen kann und zudem Reputationsrisiken birgt.

EU strebt Führungsrolle bei ESG-Transparenz an

Der Rechtsrahmen für nachhaltiges Finanzwesen in der Europäischen Union bietet wertvolle Instrumente zur Bekämpfung von Greenwashing, zur Förderung der Transparenz und zur Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften. Die wichtigsten davon sind die EU-Taxonomie, die Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) und die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD). Die CSRD legt besonderen Wert auf die doppelte Erheblichkeit. Sie verpflichtet Unternehmen, nicht nur ihre Auswirkungen auf die Umwelt offenzulegen, sondern auch, wie externe Nachhaltigkeitsfaktoren (z. B. der Klimawandel oder soziale Konflikte) ihre finanzielle Leistung beeinflussen.

Deepkis Leitfaden

Es kann schwierig sein, die Vorschriften zu verstehen und in der täglichen Arbeit anzuwenden. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, einen fundierten Aktionsplan zu entwickeln, um die Anforderungen der Europäischen Kommission zu erfüllen.

Lesen Sie hier den LeitfadenDie Anti-Greenwashing-Regel der SDR

Im November 2023 kündigte die Financial Conduct Authority (FCA), die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungsunternehmen und -märkte im Vereinigten Königreich, die Veröffentlichung ihrer neuen Sustainability Disclosure Requirements (SDR) für Asset Manager und Investment Labels an. Diese Vorschriften bilden einen umfassenden Rahmen, der es den Investoren erleichtern soll, die Nachhaltigkeit von Anlageprodukten und -fonds zu bewerten. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen steht eine Anti-Greenwashing-Regel, die für alle Mitteilungen der von der FCA zugelassenen Unternehmen über die ökologischen oder sozialen Eigenschaften von Finanzprodukten oder -dienstleistungen gilt und bis Ende Mai 2024 in Kraft treten soll.

Limitationen und Herausforderungen des EU-Rechtsrahmens

Die EU nimmt in diesem sich rasch entwickelnden Bereich eine Vorreiterrolle ein. Mit der Einführung von regulatorischen und freiwilligen Standards wurden Probleme wie unzureichende Datenverfügbarkeit und fehlende Standardisierung angegangen. Das Fehlen einheitlicher Standards für das Reporting hat in der Tat zu einem Umfeld geführt, das durch eine Vielzahl von Rahmenvorschriften, Leitlinien und Metriken gekennzeichnet ist. Dieser Mangel an Harmonisierung verstärkt Unstimmigkeiten, Verwirrung und das Risiko von Greenwashing — ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Das freiwillige Befolgen von Standards erhöht die Glaubwürdigkeit, erfordert aber eine umfassende Umsetzung.

Greenwashing oder mangelhafte Daten?

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Greenwashing sind auf verschiedene datenbezogene Probleme zurückzuführen:

- Komplexität von Nachhaltigkeitsthemen: Nachhaltigkeitsthemen sind vielschichtig und miteinander verbunden, was es schwierig macht, ihren vollen Einfluss genau zu erfassen.

- Mangelnde Standardisierung: Unternehmen berichten oft über Nachhaltigkeitsdaten unter Verwendung unterschiedlicher Standards und Kennzahlen, was es Investoren erschwert, ihre Leistung genau zu vergleichen und zu bewerten.

- Datenqualität und Zuverlässigkeit: Nachhaltigkeitsdaten können unvollständig, inkonsistent oder unzuverlässig sein. Unternehmen könnten negative Informationen auslassen oder selektiv berichten, indem sie ihre positiven Maßnahmen betonen und negative Auswirkungen herunterspielen.

- Umfang und Relevanz: Die Bestimmung wichtiger Nachhaltigkeitsfaktoren kann subjektiv sein. Unternehmen könnten weniger kritische Faktoren priorisieren, um ein positives Image zu erhalten, während sie wichtige Themen vernachlässigen.

- Begrenzte regulatorische Aufsicht: Es gibt nur begrenzte regulatorische Aufsicht und Durchsetzung im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Daher können Unternehmen, die Greenwashing betreiben, oftmals nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Greenwashing kann aufgrund problematischer Daten auftreten, einschließlich irreführender Metriken, unzureichender Offenlegung, mangelnder Überprüfung, Verschleierung von Komplexität und begrenzter Transparenz.

Die Vermeidung von Greenwashing beginnt mit zuverlässigen Daten

Qualitativ hochwertige ESG-Daten sind der entscheidende Faktor für die Reduzierung von Greenwashing-Risiken und einer stärkeren Transparenz. Das Etablieren von Prozessen zur Datenerhebung, -verwaltung und ‑rückverfolgung gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Nachhaltigkeitsaussagen. Voraussetzung sind klare Prozesse und Strukturen für die Datenerfassung auf Portfolioebene. Dazu gehört auch die Definition, welche Kennzahlen erhoben werden und der Leitlinien, die den Portfoliounternehmen helfen sollen, akkurat zu berichten.

Unternehmen sollten auch kommunizieren, warum sie an bestimmten ESG-Daten interessiert sind, welche Bedeutung diese für das Portfoliounternehmen haben und wie sie diese Daten zu nutzen gedenken. Das Sammeln dieser Daten ist mehr als das „Abhaken verschiedener Punkte“. Der Schlüssel zu einer besseren Datenqualität liegt darin, die Beweggründe für die Anfragen zu verstehen. Mit exakten Daten können Firmen und Portfoliounternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele untermauern, effektiv kommunizieren und Fortschritte im zeitlichen Verlauf nachvollziehen.

All dies beginnt mit der Erhebung qualitativ hochwertiger Daten und setzt sich fort mit dem Engagement des Investors bei den Portfoliounternehmen und der Möglichkeit, die Fortschritte kontinuierlich zu kommunizieren und zu überprüfen.

Ein bewährter Ansatz zur Rationalisierung der ESG-Leistungsüberwachung

Die Notwendigkeit, ESG-Daten zu verbessern, war noch nie so groß wie heute: Eine Mehrheit der Immobilieneigentümer nennt unzuverlässige Daten als Haupthindernis für die Umsetzung ihrer ESG-Strategie. Die Erhebung zuverlässiger ökologischer Daten ist jedoch komplex, erfordert die Einbeziehung verschiedener Quellen, ist zeitaufwändig, bedarf der Koordination zahlreicher Stakeholder, verlangt spezifische Informationen für verschiedene Regionen und erfordert finanzielle und personelle Ressourcen. Deepki vereinfacht diesen Prozess für Sie. Unsere Plattform rationalisiert das ESG- Leistungsmanagement, indem Daten von allen Assets und Energieversorgern in einer zentralen Plattform zusammengeführt werden.

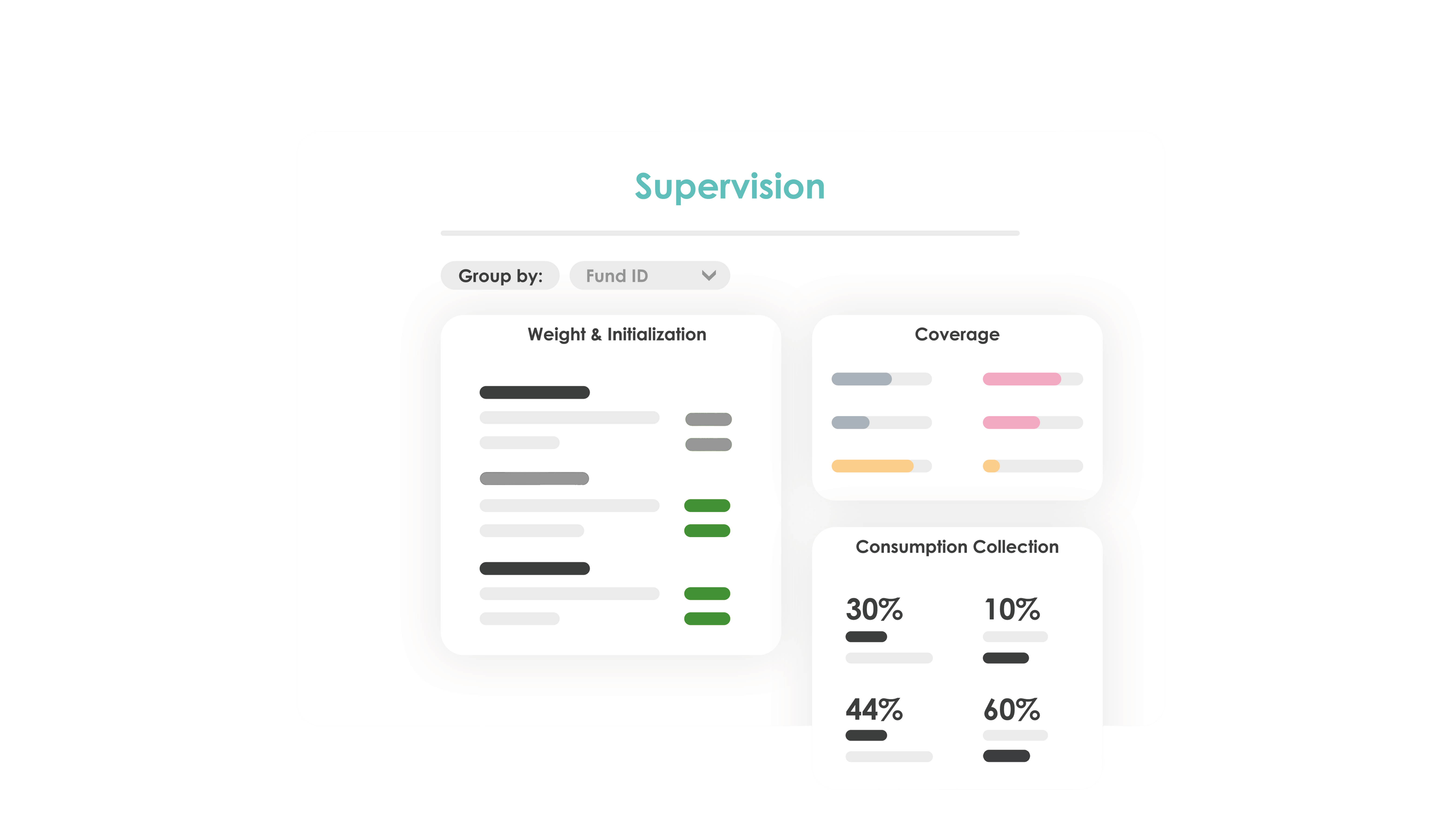

Mit der Deepki Plattform können Sie:

- Die Datenabdeckungsraten überwachen, um Datenlücken zu identifizieren und die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, was Ihnen fundierte Entscheidungen ermöglicht.

- Die Datensammlung des Energieverbrauchs mithilfe von über 1.200 Konnektoren automatisieren.

- Verschiedene ESG-Daten z. B. mithilfe von Formblättern erfassen und verwalten.

Deepki bietet dabei mehr als nur die Datenerhebung, und zeigt auch Ausreißer beim Verbrauch auf. Das ermöglicht eine gründliche Analyse der Datenkohärenz und führt letztlich zu mehr Transparenz.

Fehlende Daten mit Machine Learning beseitigen

Ein weiteres Hindernis, das zu Greenwashing führen kann, besteht in der begrenzten Verfügbarkeit von ESG-Daten – eine Herausforderung, die durch die Verwendung von Schätzungen gelöst werden kann. Die Deepkis Datenbank, die den tatsächlichen Energieverbrauch von mehr als 400.000 Immobilien erfasst hat, ermöglicht es, hochmoderne Machine Learning-Modelle auszuführen, die dazu beitragen, die Verbrauchsdaten einer Immobilie mit Referenzwerten zu ergänzen. Wenn gelegentlich Daten auf einer detaillierteren Ebene fehlen, können Datenlücken auch auf Zählerebene eingetragen oder auf Grundlage des bekannten Verbrauchs anderer Mieter oder Zähler derselben Liegenschaft extrapoliert werden.

Durch die nahtlose Integration in die Deepki Plattform schließen diese KI-basierten Schätzungen automatisch Datenlücken und bieten einen umfassenden Überblick über den Gesamtverbrauch. Der Ansatz von Deepki umfasst auch Schätzung des Energieverbrauchs (Strom, Gas, Fernwärme, Fernkälte, Propan und Heizöl), was dazu beiträgt, die CO2eq Emissionen mit größerer Genauigkeit umzurechnen.

Die verlässliche, umfassende Datenerfassung und die Pflege der Datenqualität sind von entscheidender Bedeutung, um qualitativ hochwertige Reporting-Standards zu erreichen und die Transparenz bei der Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten zu erhöhen.

Zusammenfassung

Stakeholder erwarten von „nicht-finanziellen“ ESG-Daten die gleiche Belastbarkeit und Zuverlässigkeit wie von Finanzdaten. Mit dem steigendem Bedarf der Investoren an nachhaltigen Finanzprodukten auf dem europäischen Markt steigt auch das Risiko des Greenwashings. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Investoren verunsichert und falsch informiert fühlen. Folglich müssen sich die Unternehmen an die bestehenden Anforderungen halten, wenn sie nachhaltigkeitsbezogene Produkte bewerben oder anbieten.

Durch die Einführung solider Standards für die Berichterstattung, die Nutzung hochwertiger Daten und die Unterstützung von ernstgemeinten Engagements für Nachhaltigkeitsziele können Unternehmen nicht nur die Risiken des Greenwashing mindern, sondern auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Stakeholder stärken.

WEBINAR AUFZEICHNUNG

Wie professionelles ESG-Reporting Ihrem Portfolio einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann

Erfahren Sie, wie das ESG-Reporting von Deepki, das auf Best Practices aus dem Finanzbereich basiert, die Genauigkeit der Daten sicherstellt und das Vertrauen der Investoren durch unabhängige Prüfungen stärkt.